家づくりヒント集 1 ~畳・火袋・建具・外観~

The House さんに依頼された書籍原稿です。家づくりのヒントになるかとおもい、掲載してみました。

いずれも、京都や町家特有のこだわりかもしれませんが、参考にしていただければ幸いです。

出版時は文章をカットされるので、こちらのほうがより詳しくお伝えできるかもしれません。

本も買ってくださいね(^^)

たたみ・畳 ▼ クリックで展開

(和室だけではなく、いろんなところに畳を敷きましょう)

玄関や廊下などにも積極的に畳をつかってみましょう。戦前のお住まいを改修する場合、せっかくの荒壁や構造を生かすため、真壁左官塗にする場合が多々あります。そういう場合は、是非たたみを敷き詰めましょう。

京町家を全面改修されたOさん(京都市下京区60代)はこういいます。

「せっかく古い家を直して住む事にしたので、思い切ってたくさん畳を敷くことにしました。壁が昔からある荒壁土なので、床も同じように日本に伝わる素材でそろえたいと思ったからです。私たちも歳を取ったので、転んでも弾力性のある畳なら堅いフローリングよりも安心です。テレビなどの音も和らげてくれるし、何よりいぐさの香りが素敵です」。

最近の住宅ではフローリングが多用されていますが、合板の場合10年経過すれば表面が劣化し、張り替えるのも大変費用がかかります。それに比べ、たたみは取替自由。リフォームも簡単です。表替だと安いもので5,000円/帖。熊本産麻入でも20,000円/帖位でできてしまうのでお得です。

畳敷の設計

以下の3点が特に重要です。

(1) 割付

畳縁が出入り口に干渉しないようにしましょう。

よく歩くところに縁があって、足が触ったり触らなかったりすると少し気になるかもしれません。

(2)畳寄

壁際に凹凸をなくして敷きやすくしましょう。

床コンセントや柱型がでてきたりすると、畳を凹型にいじめたりしますが、あまり良いものではありません。

できるだけ長方形になるように計画しましょう。

(3)モジュール

1m×2mを越える畳は特注になり高くなるので注意しましょう。

畳を作る機械は、通常この大きさまでしか対応できません。これを超える場合手縫になります。

できれば、箪笥に隠れてしまう所は板を張っておくなど工夫すると良いでしょう。

畳敷の注意点

(1) 上敷は避ける

上敷は畳が呼吸できなくなり劣化が早くなります。「畳が傷むから」という理由で上敷をされる方が多いのですが、大抵敷きっ放しです。それなら痛んだ都度表替えするほうが利口です。

(2) 特価品は損

1帖3000円といった特価品の広告が目に付く昨今ですが、あまりに安価なたたみは変色したりイグサがポロポロ取れたりして、痛みが早く、余計に高くつきます。

マンションの畳コーナーなども同様の特価品が敷かれていることが多いのですが、畳は本来数十年持つ建材です。早めに少しグレードの高いものに取り替えると快適だと思います。

火袋・吹き抜け ▼ クリックで展開

(開放的なだけではなく、空気対流面でもすぐれています)

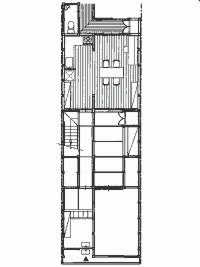

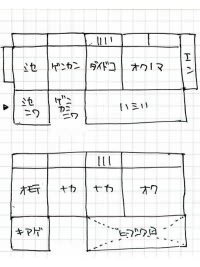

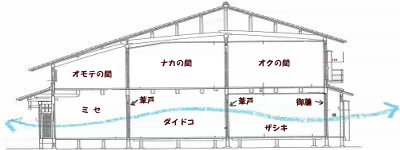

『火袋』とは、京町家にある吹き抜けをさします。(図版)

土間は全体を『トオリニワ』と呼ぶが、そのうち一番奥にある炊事場を『ハシリ』と呼びます。『火袋』は、この『ハシリ』上部の空間を指します。竃の火がまわりに燃え移っても、火は吹き抜けを通って上にあがるため、隣家や室に延焼する事はありません。火を閉じ込める事から『火袋』と呼ばれているのです。

火袋には、通常、外壁側の側柱2本ごとに室側の軸組と繋ぐ側繋梁があり、間口が広い立派なお住まいには準棟纂冪とよばれる立派な束や貫の木組が見られます。屋根裏まで土壁が塗られている大きな空間は、今では製作することが困難な仕様です。しかしながら、収納スペースを優先するあまり、ふさいでしまうケースが多くみられます。大変もったいない事です。

横に広がる和室の続き間から通り庭に入ると、縦に広がる火袋見上げることができます。天窓を大きいものに入れ替え、天井・壁に断熱施工を施してやれば、明るく暖かい快適な空間ができあがります。きっちり断熱してあげると、1Fで暖められた空気が火袋を通って2Fに登り、階段から降りてくるため、ヒートショック(部屋毎の温度差による身体への影響)の危険も防止できます。

ハシリに薪ストーブを設置されたIさん(京都市中京区50代)はこういいます。

「家全体が暖かくなって快適です。火袋に面した窓から2Fの各部屋に暖気が入ってくるので、局所暖房が要らなくなりました。部屋を増やそうかとも思ったのですが、光もキッチンに降り注ぐので、火袋を残して正解でした」。

但し、リフォームには注意が必要です。長い間手入れされていないと、荒壁に油がこびりついて、中塗から剥落し費用がかさむ場合もあります。また、火袋を物置などに改造されたりしていると側柱が傷んでいる場合もあります。側柱は通常の柱と違い断面が正方形ではないため断面欠損が生じている場合は座屈しないための補強が求められます。

火袋・吹き抜けの設計

以下の3点が特に重要です。

(1) 耐力壁

「町家は揺れて地震に耐える」といわれます。ただ、実際にはキッチンパネルがついた

り床暖房をしたりと構造上揺れない設計にする事があります。そんなときは、建物全体

でバランスよく袖壁や小壁を設置する事が重要です。

筋交等でガチガチに固めるのも難があります。下地に木摺を打ったり、端板を詰張し

たりして工夫しましょう。

(2) 掃除

一般の方にとっては、昔のように年末に大工さんをよんで掃除してもらうのは困難で

す。埃がたまりにくくするのはもちろんですが、また、たまっても掃除できるように工

夫しましょう。木置の戸を残したり、2F室内窓をつけたり、梁上にちょっと足が乗せ

られるようなキャットウォークをつけるのもいいでしょう。照明器具の電球交換ができ

るかどうかもポイントです。壁際に凹凸をなくして敷きやすくしましょう。

(3) 暑さ対策

断熱被覆はもちろんですが、暑さにも注意が必要です。

夏は上部に熱がこもります。季節によって排気できるように棟あたりに換気扇をつけ

たり、開閉式の換気棟を組んだりしておきましょう。

天井扇をつけるのもよいのですが、長い間使わないと埃が舞うので、設置するときは

ときどき使うようにしましょう。

火袋・吹き抜けの注意点

(1) 小動物の侵入を防ぐ

リフォームする際は、鼠などの侵入動物がこないように床下にネットを張ったり、屋

根裏にある垂木の隙間に土を詰めたりしておきましょう。

一度施工すると、手が届かない場所なので、気をつけるとよいでしょう。

(2) 床を張るときは点検口

通常の町家では、火袋の下に雑排水管・汚水管がとおります。

裏にある浴室・トイレ・洗濯機の排水はもちろんですが、台所の排水も合流しています。

数年に1回は枡の掃除をしておいたようがよいので、枡の上に点検口を設けておきまし

ょう。

建具・間仕切り ▼ クリックで展開

(季節によって取り替えられるようにすると快適です)

そのため、夏障子とも呼ばれる。

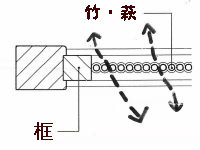

日本の夏は蒸し暑いので、できるだけ風通しをしたいものです。でも、紙張障子や襖がおさまっている間仕切は、どうしても建具が邪魔になり、風が通り抜けてくれません。そんなときに活躍するのが葦戸です。葭や伊予竹、萩などを糸で編み、簾状にしたものを上下の框溝にはめて作ります。

プライバシーを確保しつつ、竹の隙間から風と光を取り込むことができるため、夏場には重宝します。日本の夏は蒸し暑いので効果覿面です。外部建具を開ければ、家中を風が通り抜ける事ができます。交通量の多いところでは不向きですが、住宅街だと埃も少ないので安心です。ただ、外部の音も一緒に入ってきますので、床は畳敷きにして吸音させるのがお勧めです。

新築時に葦戸を一緒に手配されたOさん(京都市上京区30代)はこういいます。

「6月の天気の良い日に夏のしつらえに衣替えします。障子をこれに替えると風だけでなく目にも涼しいです。夏の庭は強烈な日差しを浴びてギラギラしていますが、不思議なことに葦戸を透かして見ると爽やかな感じがします」。

葦戸をつくるのは、材料によっては少し高価になります。昔ながらの鴨居高(1730mm)だと古建具を入手できるので、設計時に考慮しておくとよいでしょう。葦戸がない場合は、御簾をかけるのも一案です。御簾とは、部屋と部屋の間の長押にかけて目隠しにするすだれの事で四方が絹の文様で縁取りされているものもあります。これなら、ネット通販で購入し、自分で取り付けることもできます。

建具・間仕切りの設計

以下の3点が特に重要です。

(1) 見付

地域によって見付幅(枠や桟の幅)が違います。京都では比較的細め。北陸等では太

い事が多いです。小さいお子様がいらっしゃる場合以外は地域の特性に合わせるとよい

でしょう。

(2) 費用

古建具にあわせて鴨居をいれられれば安価ですが、施主さんの身長が高い場合は困難です。

赤杉や国産の萩を使うと高価になります。モアビを塗装したり、輸入材にしたり、セイタカアワダチ草で代用すると利口です。

(3) 保存場所

家を改修されるときには、夏に備えて、あらかじめ作っておき、秋には片付けられるように専用の収納スペースを計画しておきましょう。建具数枚が収まればよいし、日常ほとんど使われないため、トイレの横に設置。

建具・間仕切りの注意点

(1) 古建具には建て合わせが必要

古葦戸を購入する場合は、必ず大工さんに相談しましょう。

通常建て合せが必要ですし、取り付けられない場合もあります。

(2) 敷鴨居にあわせる

襖溝と障子溝は違います。襖溝に葦戸をつける場合は少し開け閉めしにくいので、敷鴨居を作るときに遊びを作っておきましょう。

外観・ファサード ▼ クリックで展開

(街並みにあった意匠を考えるとよいでしょう)

自分の家だけが目立てばよいという考えは捨て、町並みに合った外観を考えるのもよいでしょう。昔は、「隣の家の軒にあわせて自分の家の軒の高さを決めた」といわれています。同じ町内の建物は、同じ町内の大工さんに施工していただく事が一般的でした。犬矢来(ミセの間から道路境界までの間のスペースの足元に、高さ2尺程度まで割竹を丸く湾曲させ、貝折釘で止めたもの)や駒寄(家と道の境界にめぐらせた、高さ1m程度の格子の垣根・柵)も同様にそろえてしつらえました。そのため、戦前の建物が連なっているところは、大変調和がとれて素敵な空間を構成しているのです。

アルミサッシがついた古家のファサードを改修し、出格子を復元されたSさん(京都市中京区40代)はこういいます。

「このあたりには町家が多く残っています。僕たちも早く地域に溶け込みたいと思い、伝統的な意匠を尊重する事にしました」。

また、高塀の前に犬矢来を設けたHさん(京都市左京区60代)はこういいます。「昔からこの通りは犬矢来をつけるものだと伺っていたので、大工さんにお願いしました。特にこだわりはなかったので、お任せしました」。

現在は、個人の自由意志が尊重されているため、どのようなお住まいをつくるのかは施主さん次第です。しかし、そのため、継ぎはぎだらけで統一感の取れない町並みになってしまうのは残念でなりません。ヨーロッパでは今でも街に建築委員会というのがあり、建築プロジェクトを審査し、安全はもちろん色と形の指導を行う。こうして、街並みを役所が守っているのです。

日本でも、昔は外観をそろえるのがあたりまえでした。町家が軒を連ねる京都市中心部では、主屋根は互い違いに高低があるが、下屋の軒端の線は1丈4尺でほぼ水平にそろえられていました。通りごとに同業種が集中するため出格子の形状も揃い、結果として街並みの意匠が統一される事になったのです。奥行きの長い大店でも、軒を深くしたり、表屋造にすることで軒高の統一に協力していました。

古い街並みが残る地域に駐車場を作る場合、無粋なアルミのシャッターは止め、少し無理してでも、木製の建具をつけ、デザインを隣近所にあわせるのがよいと思います。外壁の位置も、道路一杯にださず、向かいや両隣と同じように深い下屋をつけて意匠をそろえるようにしたいものです。長い間住む家です。近所の人々と関わりあいながら生活する空間をつくるように心がけたいものです。

外観・ファサードの注意点

(1) 建築法令を守る

街並みを守ろうとしても、法規上防火地域・準防火地域に入っている場合は木部の露出に制限があります。大変残念ですが、住宅密集地では大抵ダメです。京都では先斗町・西陣といった地域がそれにあたります。ただし、『既存不適格建物』といって法令が施行される前に建った建物については、『違反だけれども罰則はない』といわれています。

(2) 早めの確認をとる

地域ごとの「街並み条例」により、建築確認申請の前に役所にて景観の事前申請が必要な場合も増えてきました。京都では『新景観法』がこれにあたります。新築の際は早めに調査して可能かどうか確認しておきましょう。