柳馬場の京町家

ある方から、「昔、あのお住まいでピアノ習ってたの」って伺いました。

「あの家、街中だから、潰されてビルが建つか、飲食店にでもなるのかしらって思ってたら、アラキさん綺麗に直しておられるんですね。びっくりしました」との事。

町家を直してさらに100年持つように改修すれば、そうした思いでもずっと残していくことができます。

思い出のお手伝い。とても嬉しいです(笑)。

なお、このお住まいは、(財)京都市景観・まちづくりセンター発行の『京まち工房』No46 京町家保全・再生の事例に、掲載いただきました♪

基礎・躯体からの改修

生コボチ直後の2F内部です。

補強前なので、仮筋交を入れてゆれ止めにしています。

窓の外は足場を設置中の足達くん。

痛んだ柱は根継ぎをし、室内全体に防湿土間コンクリートを打設します。

室内の葛石を集めました。再利用する予定です。

火袋内に階段をつくるため、側繋ぎを移設しています。

踊り場を受けるための繋梁も新調。

化粧で見えることになります。

痛んでいる野地は新調し、瓦を全面葺き替えます。

ヘルメット被ってください。(>_<)

町家は真壁主体のため、配管の逃げが大変です。

今回は、給湯器設置場所が2F。

赤:給水、青:給湯、灰:電気幹線、緑:ガスです。

断熱材を内壁に寄せて外壁を覆います。

この写真のように、大工さんは、いつも作業台を組んで仕事をしています。

通り庭内部の左官塗では、天井が高いため、足場を組みます。

右の写真のように通常は脚立で作業します。

出格子は再利用。一旦外して、木部をワビスケで塗装します。

今回は、外壁も一部補修することができました。隣地の路地側に足場を組んでの作業になります。

舞羅戸の建てあわせ中。古い建具で間に合わない時は、デザインを合わせて新調しています。

作業しているのは、弊社唯一の女性大工、山脇さんです。

町家の意匠を生かしながら、現代的にリフォーム

糸屋格子はそのままに。出入口・2Fの窓・エアコンとも竪格子でそろえました。

いつもの通り、外観は、紅柄塗&白壁&一文字瓦葺です。

ミセニワから入口建具を見ています。車を入れるため3枚引戸になっています。

敷石はもともと通り庭にあったものを再利用しています。

昔の大和天井がそのまま残っています。

左の市松模様の襖や建具は新しく入れています。

イガミを直し、壁を塗り替え、天井を一部補修して塗り替えています。

真ん中に堀座卓が入ります。

台所から火袋を見上げています。

昔ながらの雰囲気ですが、正面窓下の梁は床張にあわせて上げています。

この階段と踊り場は全面的に新調しています。

側繋ぎは元の位置から2mほど上部に移動させています。

2Fに廊下を新設し、各部屋に廊下から直接入れるように、物干しにも直接行けるようにしています。

登り梁をみせて天井を高く上げ、開放感を出しています。

町家は厨子2階が多く、割とこのやり方を採用します。

トイレの手洗器はお施主さん支給品。

水を流すのに、レバーじゃなくて、硝子のワッカを動かします。

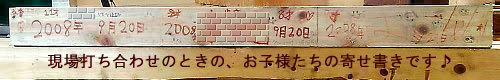

ちいさなお子さんたちも、満足しておられると感じています。末永く住んでいただけたらと思います。ありがとうございました。